Master Études Asiatiques

Université PSL

Fruit d’une étroite collaboration entre l’École Pratique des Hautes Études - PSL (EPHE - PSL), l’École française d’Extrême-Orient (EFEO) et l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), cette formation pluridisciplinaire à une recherche en sciences humaines et sociales a pour ambition de former des chercheurs ou des experts capables de développer une réflexion critique sur les sociétés asiatiques abordées dans leurs spécificités et la longue durée.

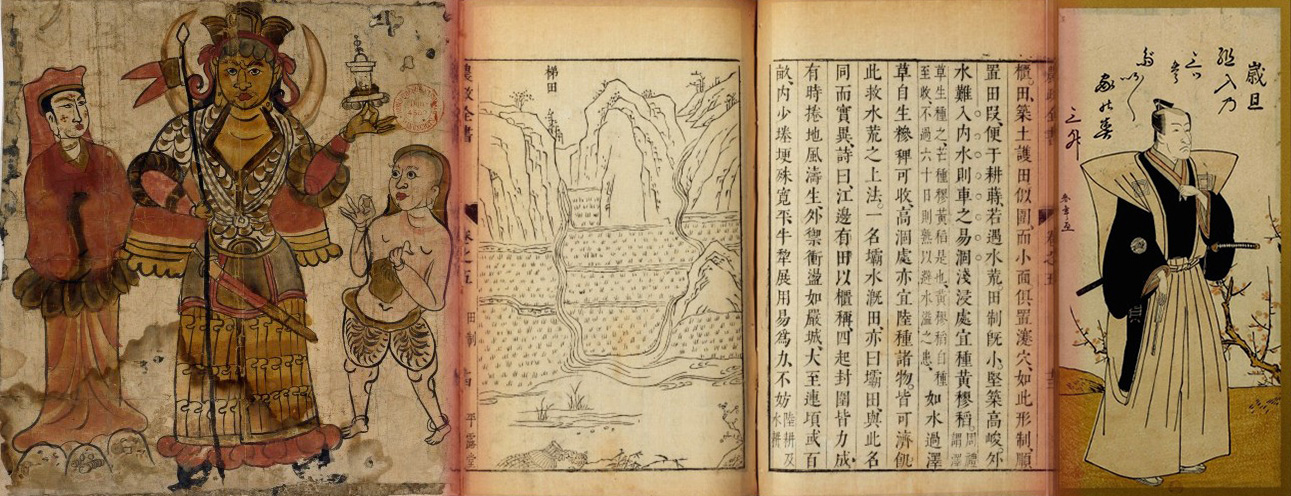

L’objectif de ce master est de donner aux étudiants les outils nécessaires pour comprendre et étudier le monde asiatique dans sa complexité et dans la longue durée. Ce monde asiatique est ici compris au sens large, depuis l’Asie Mineure jusqu’au Japon, et depuis la Sibérie jusqu’à l’Indonésie. Les étudiants seront amenés à acquérir des connaissances approfondies concernant des périodes, des régions ou des thématiques particulières, ainsi que des compétences disciplinaires dans des domaines comme l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, la géographie, l’économie, mais aussi la paléographie, l’histoire de l’art, l’archéologie ou l’étude des religions. L’équipe pédagogique, qui rassemble près de 100 enseignants-chercheurs travaillant sur l’Asie, développe une formation exigeante en lien avec des unités de recherche de premier plan dans le domaine des sciences humaines et sociales appliquée à l’aire asiatique.

Le Master « Études Asiatiques » comporte deux parcours, l'un « Histoire, philologie et religions : textes, archéologie, systèmes de pensée* » porté par l'EPHE - PSL et l'EFEO, et l'autre « Histoire et sciences sociales : terrains, textes et images » par l'EHESS.

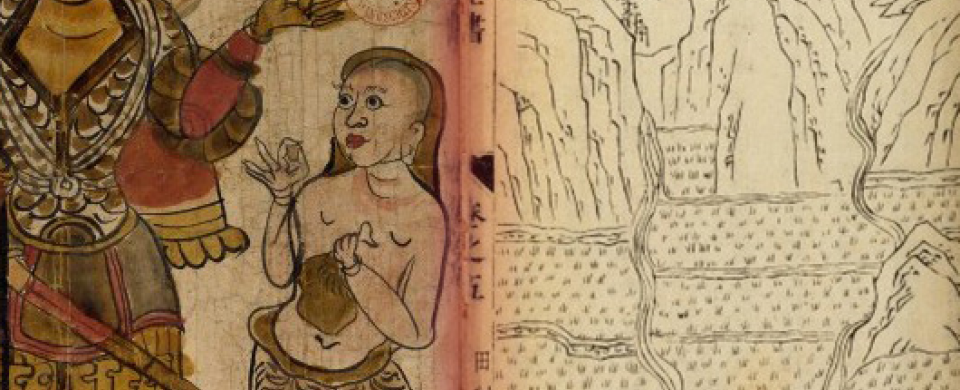

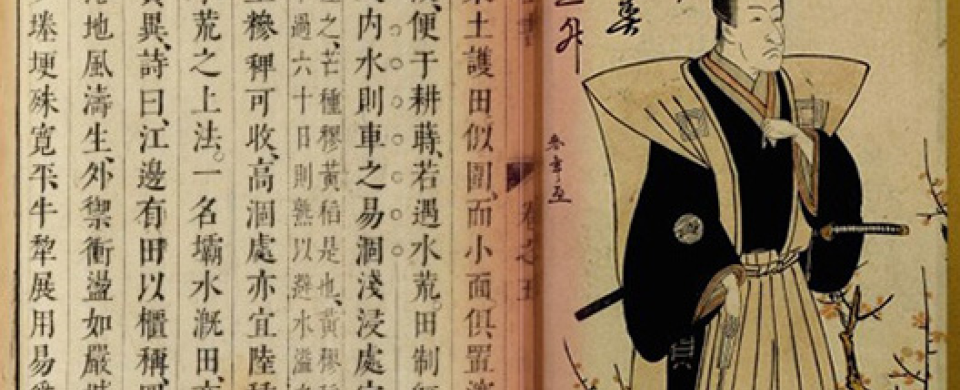

Le parcours « Histoire, philologie et religions : textes, archéologie, systèmes de pensée* » porté par l'EPHE - PSL et l'EFEO s’adresse aux étudiants désireux de mener à bien des recherches principalement sur les époques anciennes, classiques et pré-modernes des différentes aires culturelles d'Asie à partir d'une compréhension approfondie des sources écrites ou matérielles et des langues anciennes, classiques, pré-modernes, et fondées sur des méthodes propres à la philologie, la paléographie ou encore l’archéologie et l’épigraphie. L'accent est souvent mis sur l'analyse des sources primaires rédigés dans différentes langues asiatiques et écrites dans des écritures anciennes ou pré-modernes. Une autre spécificité de ce parcours est l’intérêt accordé à l’étude des phénomènes religieux et des systèmes de pensée en Asie dans la longue durée.

Le parcours « Histoire et sciences sociales : terrains, textes et images » proposé par l’EHESS en collaboration avec l’EFEO s’adresse aux étudiants souhaitant développer leurs recherches en lien avec l’Asie moderne et contemporaine. Dans une rencontre croisée des disciplines fondamentales et des aires culturelles, où celles-ci s’abordent par le biais d’une méthode propre, ce parcours met l’accent sur de multiples enjeux de société à partir d’approches globales et résolument comparatives, qui mettent en avant les circulations et les transferts, ainsi que le dialogue et l’interdisciplinarité des sciences sociales.

Objectifs pédagogiques

Au cours des quatre semestres de formation, les étudiants doivent acquérir :

- Une connaissance approfondie d’un domaine de recherche particulier lié aux études asiatiques.

- Les méthodes d’analyse et de présentation d’une problématique scientifique en sciences humaines et sociales.

- Une bonne maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères – vivantes, classiques, anciennes – selon le domaine d’étude, nécessaires à tout travail de recherche scientifique portant sur l’Asie.

- Les outils nécessaires à l’élaboration de travaux de recherche académique.

Deux parcours, un tronc commun, séminaires transversaux

La formation s’articule autour de deux parcours, l'un porté par l'EPHE - PSL et l'autre par l'EHESS (tous les deux ensemble avec l'EFEO), qui reflètent des différences de traditions savantes dans l’approche des sociétés asiatiques. Si la discipline de l'histoire constitue le dénominateur commun de ces deux parcours de formation, ceux-ci sont pourtant bien distincts mais complémentaires. Ils se distinguent notamment selon les types d’approches disciplinaires, les périodes de référence, les outils méthodologiques d’analyse mais aussi par les thématiques couvertes. La formation de chaque parcours, celui porté par l’EPHE-PSL et celui porté par l’EHESS, repose sur un séminaire de tronc commun obligatoire, élaboré collectivement par l’équipe pédagogique. Il est proposé pour les nouveaux étudiants des deux parcours afin de les sensibiliser aux méthodes et aux grandes problématiques relatives au champ des études asiatiques. Ce séminaire interdisciplinaire de tronc commun est dispensé sur le Campus Condorcet depuis la rentrée 2022-2023, et s’articule autour de thématiques transversales et enrichi par l’intervention de spécialistes extérieurs. L'EPHE propose, en complément, des séminaires de thématique et de méthodologie transversales mais plus spécifiques aux études asiatiques du parcours « EPHE » en études asiatiques, un cours de méthodologie taillé sur les différents sujets des étudiants : les différents types de sources, typologies de recherche, les zones géographiques en Asie dans les périodes antiques, classiques et pré-modernes, etc. Pour les deux parcours, les projets de mobilité (stages, césure, terrain) vers l’Asie sont fortement encouragés. Ces séjours de formation et de recherche s’appuient sur les centres de l’EFEO et les UMIFRE, ainsi que leurs établissements partenaires.

Pour les étudiants Master Études Asiatiques des deux parcours il y a un carnet de recherche, qui donne des informations pratiques et utiles sur des événements, financements, stages, langues, etc.

* Sous réserve d'accréditation

Mentions de licences conseillées pour intégrer le M1

- Licence en Humanités, Histoire, Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie, Histoire de l'art et archéologie, LLCER.

- Les diplômes de premier cycle sanctionnant l’acquisition de compétences comparables à celles des diplômés des formations mentionnées ci-dessus seront également considérés avec attention (exemple : diplôme de 1er cycle de l’École du Louvre).

Procédure de recrutement

Sur dossier.

Attendus à l’entrée en M1

- Démontrer l’acquisition de connaissances et compétences universitaires et/ou personnelles sur au moins une région d’Asie.

- Construire et proposer un projet de recherche cohérent en adéquation avec sa formation et ses compétences.

- Maîtriser une ou plusieurs langues asiatiques, sauf avis contraire du tuteur considérant que l’étudiant pourra acquérir les compétences linguistiques nécessaires durant ses études de master.

- Maîtriser l’expression écrite en français. Pour les candidats étrangers, sans attestation de maîtrise de la langue française (niveau B2), un test devrait être passé à la rentrée et l’apprentissage du FLE sera obligatoire en dessous d’un niveau B2.

Critères généraux d’examen des candidatures en M1

- Attestation du tuteur (modèle attestation du tuteur).

- Lettre de motivation.

- Projet de recherche avec accord signé du futur tuteur qui dirigera la recherche et qui doit appartenir à la formation.

- Curriculum Vitae.

- Copies des diplômes de l’enseignement supérieur ; traductions en français pour les diplômes étrangers ou à défaut en anglais.

- Copies des relevés de notes de l’enseignement supérieur (L1, L2, S5 de la L3 obligatoires) ; traductions en français pour les diplômes étrangers ou à défaut en anglais.

Si vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau bac+3 ne relevant pas du ministère de l'enseignement supérieur merci de remplir et de joindre à votre candidature le dossier de Validation des acquis (VA).

Composition de la commission de recrutement

11 membres dont 3 directeurs d’études EPHE, 2 maîtres de conférences EPHE, 4 maîtres de conférences EFEO, 1 chargé de recherche CNRS-EHESS, 1 ATER EHESS chargé du tronc commun.

Calendrier de recrutement 2026/27

- du 17 février au 16 mars 2025

Le recrutement en Master 1 s'effectue sur « Mon Master », la plateforme nationale des masters.

IMPORTANT ! Pour trouver les différents sujets d’études dans le Master Études Asiatiques de l’EPHE, cherchez sous « études asiatiques ». Une recherche sous un terme plus spécifique, par exemple les noms des langues et aires culturelles asiatiques (anciennes, classiques et vivantes) – ne mène souvent pas à notre Master Études Asiatiques, par exemple : ‘chinois’, ‘vietnamien’, ‘tibétain’, ‘hindi’, ‘pehlavi’, ‘élamite’, ‘sanskrit’.

Pour trouver la riche offre d’enseignements du Master Études Asiatiques de l’EPHE dans ces domaines, cherchez d’abord sous « études asiatiques » et ensuite les enseignements et tuteurs pour votre sujet préféré.

Cette plateforme s'adresse :

- aux étudiants titulaires (ou en préparation) d’un diplôme national de licence ou d’un autre diplôme permettant d’accéder au cursus master, qu'ils soient français ou ressortissants de l’Espace économique européen, d’Andorre, de Suisse ou de Monaco ;

- aux candidats de nationalité étrangère dont le pays de résidence ne bénéficie pas du dispositif Études en France (liste des pays accessible sur le site de Campus France et du portail Études en France).

Les candidats de nationalité étrangère (à l’exclusion des ressortissants de l’Espace économique européen, d’Andorre, de Suisse ou de Monaco), dont le pays de résidence bénéficie bien du dispositif Études en France, ainsi que les candidats à une entrée en deuxième année de master, doivent déposer leur candidature sur la plateforme de recrutement TALENT de l’Université PSL.

Le dépôt de candidature sur le site « Mon Master » se fera à partir du 17 février 2026. Les candidats devront se rendre directement sur la plateforme pour postuler en Master 1.

Informations et calendrier de ce dispositif, ici.

Les candidats exclus du dispositif et pour une entrée en deuxième année de master, les étudiants sont invités à déposer leur candidature sur la plateforme de recrutement de l'université PSL.

Chacun des deux parcours de la formation, du M1 vers le M2, est structuré de la même manière, combinant un enseignement de tronc commun, des séminaires de spécialisation et de recherche, ainsi que des cours de langue étrangère. La première année donne lieu à la réalisation d’un mémoire préparatoire alors que la seconde implique la préparation et la soutenance d’un mémoire de recherche plus approfondi. De plus, la nouvelle maquette à compter de 2025-2026 offre aux étudiants la possibilité de programmer le stage sur les semestres 1, 2 et 3, en fonction des opportunités qui se présentent à eux.

Master 1 (60 ECTS)

- Enseignement de tronc commun obligatoire et séances de méthodologie.

- 4-8 séminaires de spécialisation ou de recherche au choix ou effectuer 1 stage et 3-6 séminaires de spécialisation ou de recherche au choix..

- 1-2 cours de langue étrangère (ou FLE).

- 1 mini-mémoire de recherche.

Master 2 (60 ECTS)

- Enseignement de tronc commun obligatoire seulement pour les primo-arrivants en M2.

- 3-6 séminaires de spécialisation ou de recherche au choix ou effectuer 1 stage et 2-4 séminaires de spécialisation ou de recherche au choix.

- 1 mémoire de recherche.

Le master « Études asiatiques » forme avant tout à la pratique de la recherche, pour les étudiants qui se destinent à poursuivre leurs études en doctorat (enseignement supérieur et recherche), mais aussi pour ceux envisageant des métiers en contact avec le milieu de la recherche (bibliothécaires, journalistes, documentalistes, enseignants du secondaire, conservateurs, ingénieurs d’études ou de recherche, etc.).

À l’École Pratique des Hautes Études – PSL, l’internationalisation des formations se traduit par la possibilité, pour chaque étudiant, d’effectuer une mobilité d’études ou de stage.

La Direction des relations internationales accompagne les étudiants dans la définition et la mise en œuvre de leur projet en identifiant les dispositifs et instruments financiers les plus adéquats.

Détentrice du label « Bienvenue en France » et de la charte Erasmus+ 2021-2027, l’École accueille également, depuis de nombreuses années, un nombre important et croissant d’étudiants internationaux.

Consulter la rubrique Relations internationales

Télécharger : Répertoire des dispositifs et instruments financiers au service des projets internationaux 2023

À qui s'adresser ? Direction des relations internationales